Der Umgang mit Innovationen ist in vielen Unternehmen immer noch recht starr. Da werden Prozesse etabliert, von denen man glaubt, sie brächten zielgerichtet Innovationen hervor. Tatsächlich bedeuten diese detailliert ausgearbeiteten Prozesse oftmals das Gegenteil. Denn überbordende Hierarchien (Innovation Boards, Innovation Committes, Product Boards, etc.) können neue Ideen von Mitarbeitern schon im Ansatz ersticken. Demotivation kann ein echter Innovationskiller sein, denn wer hat schon Lust, sich über seine Kernaufgaben hinaus einzubringen, wenn man anschließend in mehreren Runden von Steering-Boards durch die Mangel genommen wird?

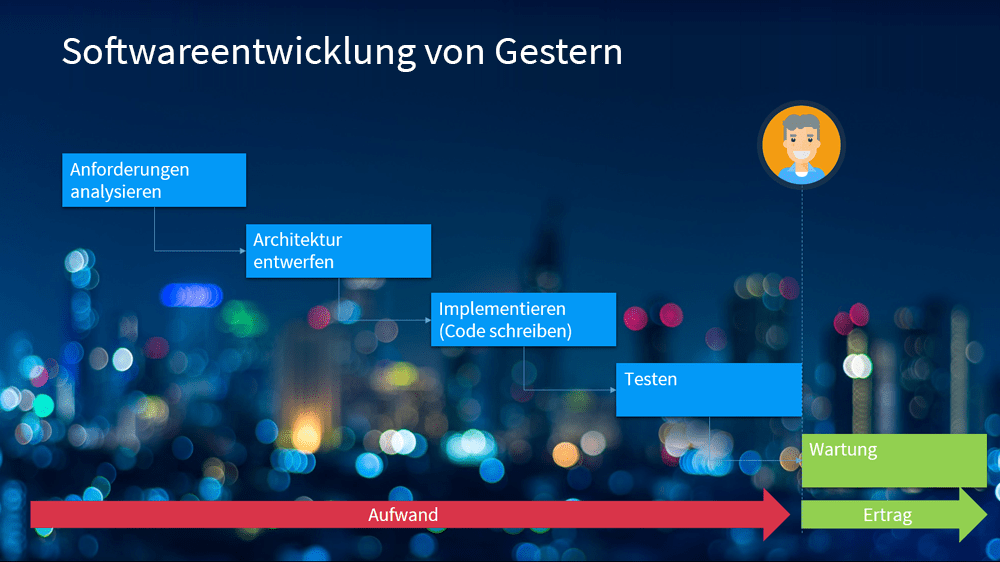

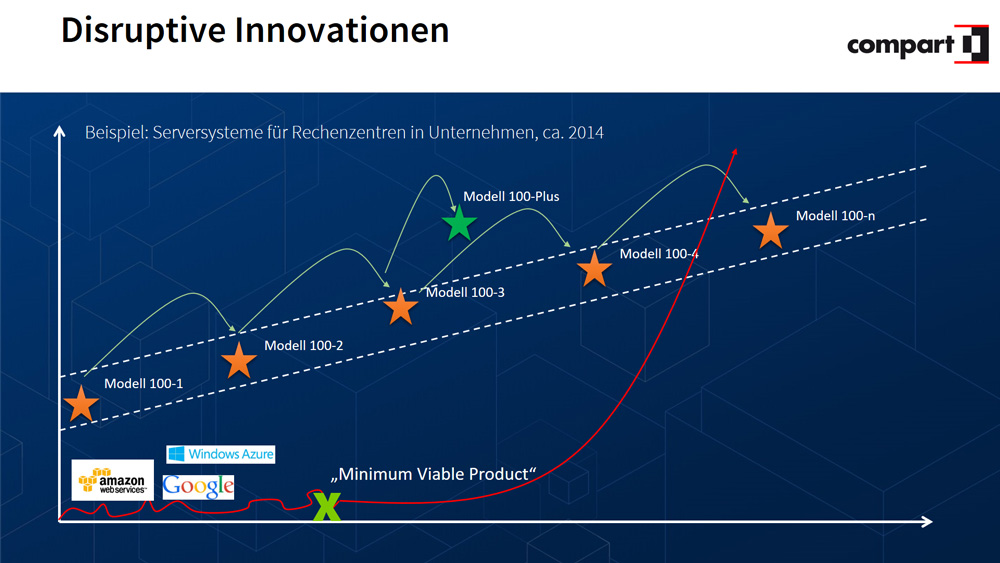

Hinzu kommt, dass häufig nach wie vor nach dem „Wasserfall-Modell“ geplant wird – obwohl diese Vorgehensweise vielfach als längst überholt gelten darf und an schnellen Marktveränderungen aus offensichtlichen Gründen regelmäßig scheitert.

Was also tun? Ziel muss es sein, aus diesen althergebrachten Strukturen auszubrechen und mehr Freigeist zuzulassen, um wirklich Neuerungen hervorzubringen. Letztlich entstehen Innovation häufig durch Iteration, also durch mehrfaches Wiederholen und Ausprobieren. Ausgangspunkt könnte zum Beispiel ein Backlog an Ideen sein; dieser sollte aber nicht nur das reflektieren, was sich das Management (oder auch der Vertrieb auf Basis des letzten Kundengesprächs) wünscht, sondern der Input sollte gerade auch von den Mitarbeitern selbst kommen. Jeder sollte darin involviert sein, und zwar nicht nur aus den dafür prädestinierten Bereichen wie Produktentwicklung und Support, sondern unternehmensweit.

Oftmals haben Mitarbeiter aus scheinbar „innovationsfernen“ Abteilungen wie Finance, Legal oder Marketing einen anderen Blick auf die Produkte und sind genau aus diesem Grund oft wichtige Impulsgeber. Doch Vorsicht! Solch ein Backlog darf nicht zur „Meckerecke“ verkommen, wo persönliche Befindlichkeiten oder Nebensächlichkeiten (z. B. Layout / Design eines Produktes) eine größere Rolle spielen als die Idee selbst.

Dieser Backlog, richtig angelegt, wird dann „abgearbeitet“, wobei Experimentieren ausdrücklich erwünscht ist. Probieren, Validieren und immer wieder mit internen und externen Stakeholdern überprüfen, ob eine Idee/Entwicklung sinnvoll ist und ob es in die richtige Richtung geht – das sind Methoden, die dem Innovationsmanagement die nötige Agilität verleihen. Wichtig: Fehlschläge zulassen und die Mitarbeiter nicht dafür bestrafen oder abwerten, wenn sich eine Idee noch nicht als tragfähig erwiesen hat. Allerdings sollte man hier zeitnah agieren, um nicht in die „Rohrkrepierer-Falle“, wie sie dem klassischen „Wasserfall-Modell“ innewohnt, zu gehen. Und – bei einem gescheiterten Versuch die richtigen Konsequenzen ziehen und als neuen Input in die weitere Produktentwicklung einfließen lassen.